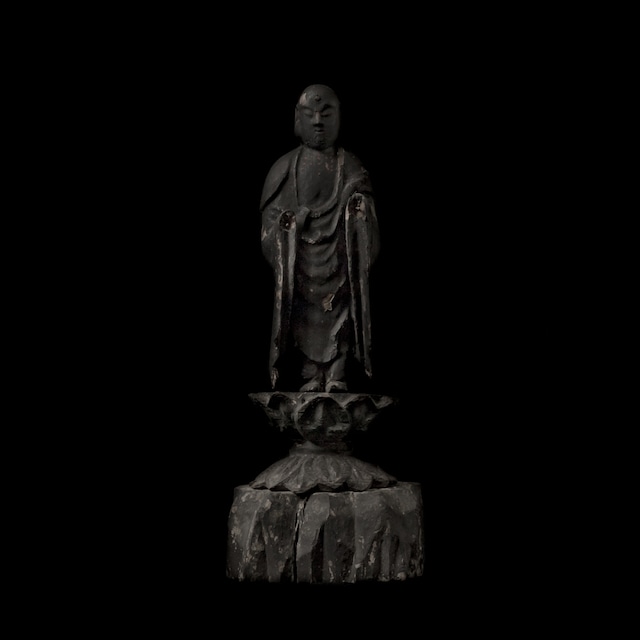

地蔵菩薩 立像, 日本, 江戸時代, 18世紀-19世紀.

¥14,000

日本、江戸時代 18世紀-19世紀。雲中の蓮台の上に立ち、光を放ち世界を照らすとされる白毫 (びゃくごう) を持つ地蔵菩薩像。

長い年月を経てきた木の枯れた質感と静謐な表情を持つ魅力的な像です。

印相は欠損していますが、その腕の向きから左手に如意宝珠、右手に錫杖を持つ形であったと推測できます。

蓮台と像に多少のぐらつきがありますが、問題なく展示することは可能です。

衆生を救う地蔵菩薩:

地蔵菩薩とは、釈迦牟尼の入滅後、弥勒菩薩が56億7000万年後に地上にくだるまでの仏が不在となる間、六道すべての世界 (天道・人道・修羅道・畜生道・餓鬼道・地獄道) に現れて衆生を救うとされている菩薩です。

サンスクリット語 (Kṣitigarbha / クシティガルバ) は大地を包蔵するという意味です。それを日本語に訳し、大地が全ての命を育む力を蔵するように、慈悲の心で衆生を救う所からこの地蔵という名前が付けられたとされています。

その像容は、僧侶の姿をして左手に宝珠、右手に与願印または錫杖を持ち、袈裟法衣を着けた比丘形 (びくぎょう) で表現されています。

日本においては平安時代以降、浄土信仰が普及してくると極楽浄土への憧れとともに地獄への畏れが強まりました。そうした背景から地蔵菩薩に対して、地獄における責め苦からの救済を求めるようになり、地蔵菩薩の信仰が広がっていきました。

また、道祖神としての役割と子供の守り神としての信仰も付与されていきました。そうして現在よく見られるようなあの親しみ深い「お地蔵さん」や「お地蔵様」が現れてきたのです。

参考画像:

・《地蔵菩薩像》, 日本, 鎌倉時代 12世紀-14世紀頃.

・《絹本著色地蔵菩薩》, 日本.

・《絹本著色地蔵菩薩像》, 日本, 鎌倉時代 14世紀頃.

商品詳細

仕様/

・サイズ : h277 × w112 x d75 mm

材質/

・主な材質:木材

olim | オリム

Art, Antique, Photograph, and Stories.